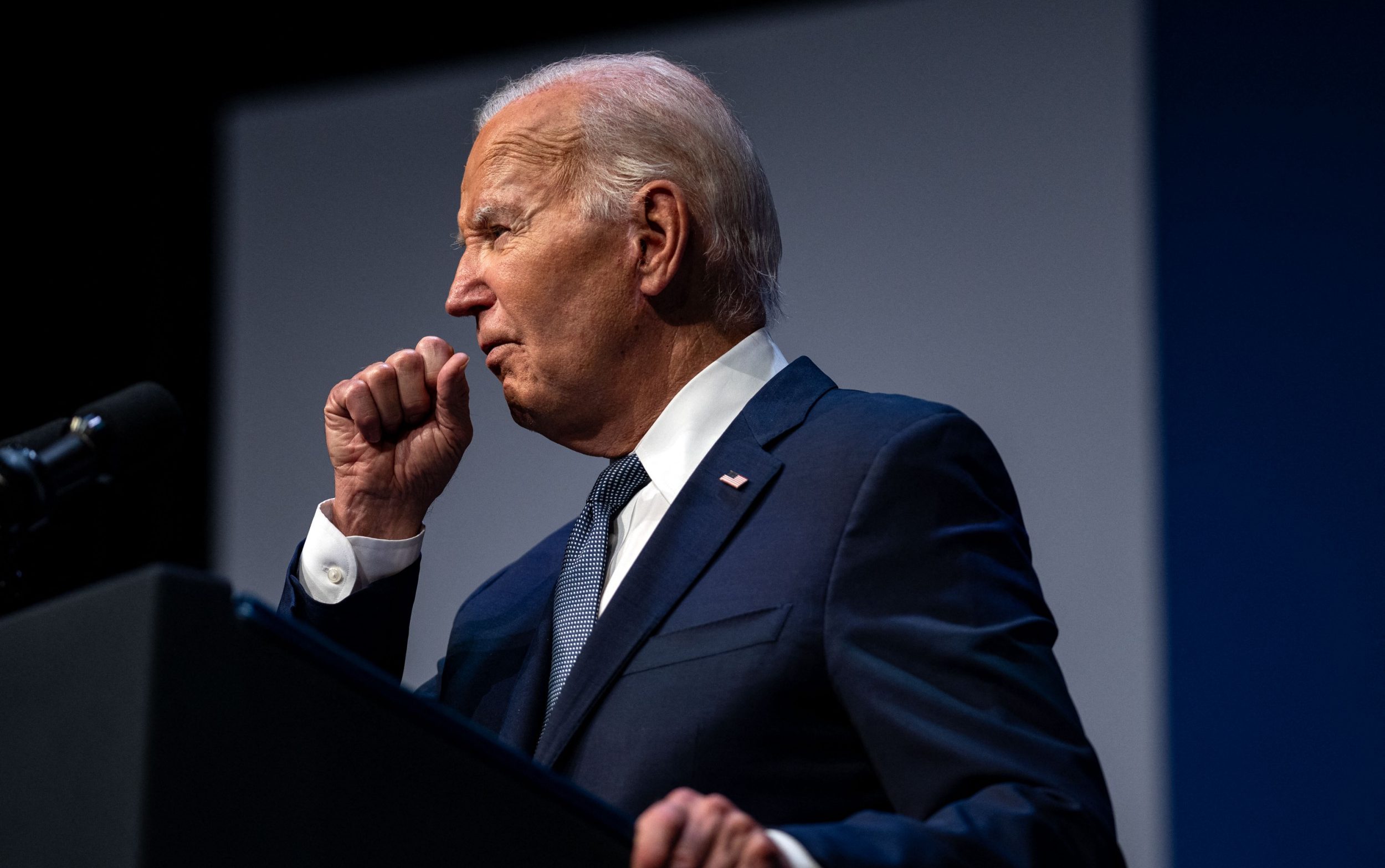

维也纳,5月6日——差不多整整两个世纪前,当路德维希·凡·贝多芬不朽的《第九交响曲》在维也纳音乐厅第一次响起时,这位伟大的德国作曲家焦急地希望一切顺利。

他本不必担心。演奏过程中,观众自发地爆发出掌声,但贝多芬的听力已经很差了,他不得不被音乐家转过身来才注意到这一点。

贝多芬于1770年出生在波恩,但22岁时移居奥地利首都维也纳,在那里度过了一生的大部分时间。

尽管多次收到搬迁邀请,这位传奇作曲家从未离开过维也纳,在那里他找到了家外的家,周围都是支持他的粉丝和慷慨的赞助人。

位于巴登附近的贝多芬之家的负责人乌尔里克·斯科尔达(Ulrike Scholda)说:“正是这座城市的社会和文化吸引了他。”

她说,维也纳郊外风景如画的温泉小镇深深影响了贝多芬的一生,也是他完成的最后一部交响曲。

在压力下

“在19世纪20年代,巴登当然是一个值得去的地方”,皇室、贵族和文化生活的名人会在那里度过他们的夏天,朔尔达说。

除了听力损失,贝多芬还患有从腹痛到黄疸等各种健康问题,经常去巴登休养。

在乡间散步和在巴登的药泉中沐浴帮助他恢复了健康,同时也激发了他的创作灵感。

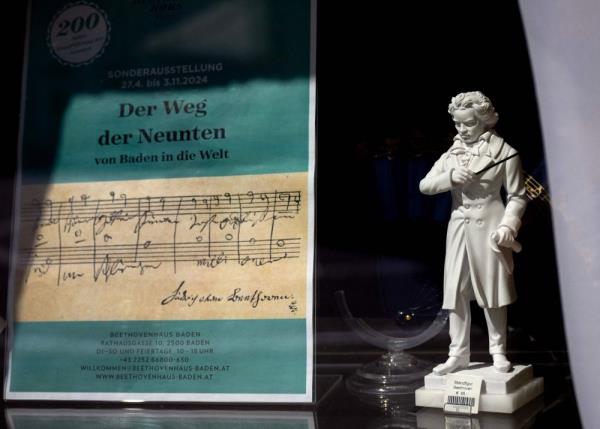

1824年,在他的第九交响曲首次公开演出之前的夏天,贝多芬住在现在被称为巴登的贝多芬之家,现在是一个博物馆。

德国作曲家路德维希·凡·贝多芬使用过的一架钢琴在贝多芬博物馆展出

德国作曲家路德维希·凡·贝多芬使用过的一架钢琴在贝多芬博物馆展出

2024年4月30日,贝多芬在奥地利的维也纳巴登度过了几个夏天,创作了他的第九交响曲的部分。-法新社图片

正是在那里,他创作了最后一部交响曲的重要部分。

斯科尔达说,贝多芬在1823年9月从巴登寄来的一封信中详细描述了他为取悦委托他完成这部交响曲的伦敦爱乐协会而感到的压力。

“少一点战争,多一点贝多芬”

在维也纳完成交响曲后,接下来是数周紧张的准备工作,包括一大批抄写员复制贝多芬的手稿,以及最后一刻的排练,最终在1824年5月7日首演。

历史音乐学家Birgit Lodes说,前一天晚上,贝多芬乘马车挨家挨户地“亲自邀请重要人物来听他的音乐会”。

洛兹补充说,他还设法“挤出时间理了发”。

音乐学家比阿特·安吉丽卡·克劳斯告诉法新社,贝多芬的《第九交响曲》的长度几乎是同类作品的两倍,通过“将人声和文本融合在一起”,打破了此前“纯粹的管弦乐”流派的常规。

他将弗里德里希·冯·席勒(Friedrich von Schiller)的抒情诗《欢乐颂》(Ode to Joy)的部分内容纳入其中的革命性想法,自相矛盾地使他的交响曲更容易被误用,包括纳粹和共产党。

克劳斯说,这些诗句“传达了一种团结的感觉,但在意识形态(解释)方面相对开放”。

自1985年以来,贝多芬的《欢乐颂》第四乐章一直是欧盟的官方国歌。

在巴登的贝多芬故居外,游客约亨·哈尔夫(Jochen Hallof)说,小时候听到第九交响曲,让他走上了一条“人文主义之路”。贝多芬故居正在举办一场特别展览,以纪念贝多芬诞辰五十周年。

“我们应该多听贝多芬的音乐,而不是发动战争。”

周二晚上,贝多芬的杰作将在巴黎、米兰和维也纳的主要场馆举行周年纪念音乐会,在整个欧洲回响。(法新社